薬剤師転職コラム

薬剤師転職コラム

変化する薬剤師業界でこれからも働き続けるためには?

- レポート

近年薬剤師さんの働く環境は大きく変化し、ただ薬を調剤する役割だけではなくなってきました。今回は薬剤師業界の現状と課題から、今後も薬剤師として働いていくためには何が必要になるのか考えていきたいと思います。

増えつづける薬剤師人口 1番人気は薬局薬剤師

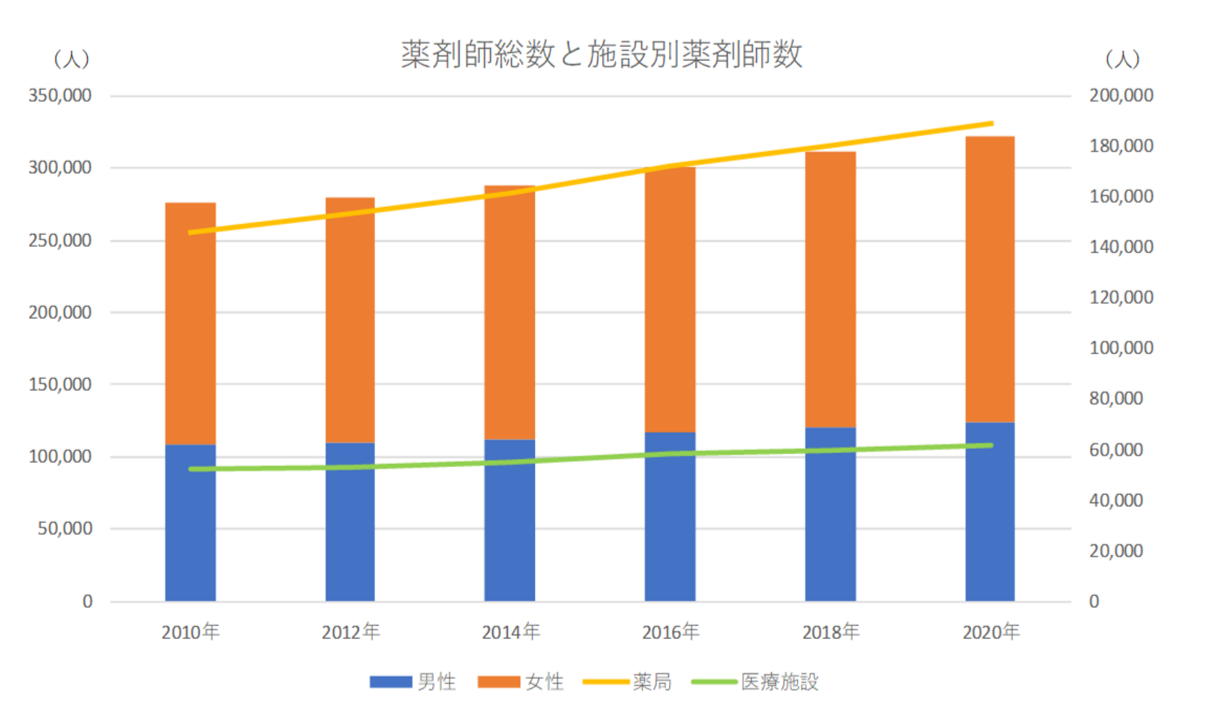

厚生労働省が2年に1度発表している「医師・歯科医師・薬剤師統計」を参照し、2010年〜2020年の薬剤師総数と施設別薬剤師数についてまとめてみました。

参考:「医師・歯科医師・薬剤師統計」(厚生労働省)より筆者作成

【わかったこと】

・薬剤師総数は年々増加し2020年に32万人を超えました。10年間で約4万5,000人増加しています。

・男女比は女性6割、男性4割で変わらず女性に人気の職業といえます。

・薬局で働く薬剤師数は年々増加していますが、病院や診療所などの医療施設で働く薬剤師数は横ばい傾向にあります。

・2020年の薬局従事者は18万8,982人で全体の約6割を占めています。病院の従事者は5万5,948人、診療所の従事者は5,655人となっています。

最大12.6万人の薬剤師が過剰になる?

将来的に薬剤師の需要と供給のバランスはどのように変化していくのでしょうか?2021年6月に厚生労働省が開催した「薬剤師の養成及び資質向上等に関する検討会」で、薬剤師の需要推計が発表されました。この推計によると、2045年には最小で2.4万人、最大で12.6万人の薬剤師が過剰になると予測されています。

・最小の予測:人口減少・業務の変動要因を考慮した推計

供給予測 43.2万人-需要予測 40.8万人=2.4万人

・最大の予測:国家試験合格者数・薬剤師の業務が現在と同程度とする機械的な推計

供給予測 45.8万人-需要予測 33.2万人=12.6万人

今後10年間は需要と供給は同程度で推移しますが、業務充実により需要が増加すると仮定しても供給が上回る予測となっています。業務の充実と資質向上に向けた取り組みが行われない場合は需要が減少し、供給との差が一層広がることになります。 そのような事態にならないためにも、対人業務へのシフトやそれに対する診療報酬の改定など国全体で取り組む必要があるでしょう。

増えていく薬学部数 経営難に苦しむ大学も

そして、薬剤師数が過剰になると予想される状況で、薬学部の入学定員数の抑制や教育の質の向上、適正な定員規模のあり方や仕組みなどを検討するべきだという議論も巻き起こっています。

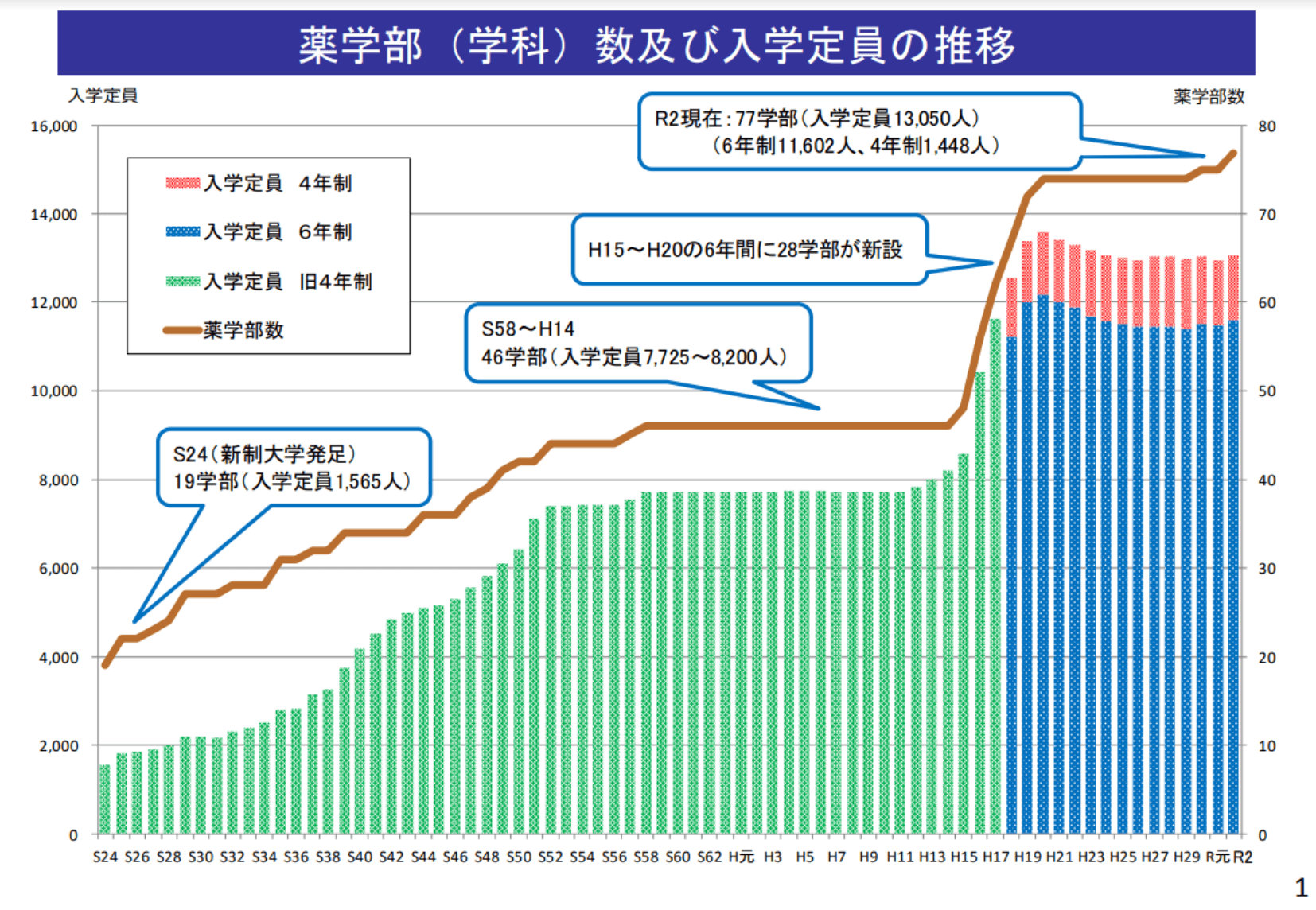

現在、薬学部の新設が次々に行われ入学定員も増加しています。厚生労働省の下記資料によると、2002年(H14)の定員は8,200人でしたが2020年(R2)には1万3,050人となり約1.6倍にまで増加しました。

参考:「薬剤師に関する基礎資料」(厚生労働省)より引用

薬剤師は医師や歯科医師のように定員に関して国の制限がないため、次々に新設が行えてしまいます。大学側は6年間高い授業料を得られるため、経営面での利益が大きく薬学部の新設に前向きとも考えられます。また、薬剤師不足に悩む地方では地域医療を担う人材確保のため、新設に力を入れる傾向があります。

薬学部数が増加する一方で、定員割れなどにより経営難に陥っている大学も多くあります。2020年度の入学定員充足率が90%以下の大学は、私立大学59学部中23学部で4割弱を占めています。

特に、単科の薬科大学では定員削減といった厳しい状況になっています。医学部を持つ大学を軸に薬学部の新設や吸収合併する動きがある中で、学生集めに奔走する大学もあり二極化しています。 定員割れが続くと、学生の質の低下や学費収入など大学経営の面でも苦しくなります。また、国家試験の合格率が低いと学生からの人気は低いです。関東圏では大学の立地も人気を左右しており、郊外の大学は敬遠される傾向があります。

卒後研修で対人業務スキルを伸ばす

「薬剤師の養成及び資質向上等に関する検討会」では、卒後研修の制度化についても提言しています。卒後研修とは医師と同様に資格取得後、現場で修業経験を積む研修制度です。 アメリカでは50年前から「レジデント」と呼ばれる卒後研修が行われていました。卒後研修を受けた薬剤師のみ臨床薬剤師として働くことができるため、薬学部の卒業生のうち約4割が応募するほど人気のある制度となっています。

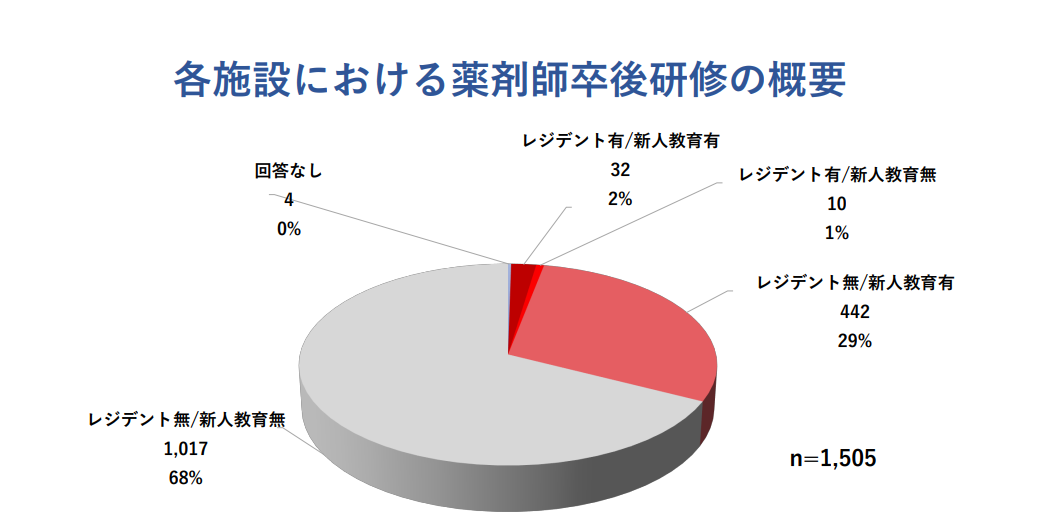

日本でもレジデント制度を導入している病院があります。2019年度から2021年度に行われた「薬剤師の卒後研修カリキュラムの調査研究」の一環として卒後研修に関するアンケート調査が実施されました。

参考:「薬剤師の卒後研修カリキュラムの調査研究(厚生労働省)_山田清文教授提出資料」より引用

調査結果によると、カリキュラムに基づく1カ月以上の卒後研修を実施している施設は、全1505施設中484施設と全体の32%を占めています。そのうち、薬剤師レジデントの研修を実施しているのは42施設でした。 規模が大きく薬剤師数が多い病院ほどカリキュラムに基づく長期研修の実施率が高く、逆に規模が小さく薬剤師数が少ない病院ほど実施率は低いという調査結果も出ています。

卒後研修のカリキュラム案は全体で12週以上で、最低4週以上は調剤などの対物業務、最低6週以上は今後重要とされている対人業務を行う構成となっています。

[必修(最低4週以上)]=対物業務

初期研修:医療倫理、患者対応、個人情報保護、感染対策など

内服・外用・注射剤の調剤:飲み薬や軟膏などの調剤、医薬品の管理など

[選択必修(最低6週以上)]=対人業務

1:外来患者の薬物治療管理(薬局勤務者向け)

2:入院患者の薬物治療管理(病院勤務者向け)

実際にレジデント制度を利用した学生からは、幅広い知識を深く学べ良い経験になったという声が上がっています。

「一人の患者さんに対して、納得のいくまで病態把握や薬物治療を検討することができた点やメンターの先生から熱心なご指導を頂き、症例検討や臨床研究を行うことができた点は大変有意義でした。」

「薬剤師ではなかなか学ぶ機会のないCT画像の読影や医師の立場での治療方針の考え方・患者への接し方などを学ぶことができました。学生時代も多職種連携について考える機会はありましたが、医師の立場や考え方・倫理観を知ることができ、本当の意味での多職種連携の理解に少しは近づけたのかなと思いました。」

参考:「名古屋大学医学部附属病院薬剤部HP」より引用

卒後研修を受けることで患者に近い位置で臨床業務ができ、医師や看護師と連携した服薬指導の経験ができます。

専門領域の研究もできるため、専門資格取得のために参加している学生も多いようです。また、大都市圏の病院で受け入れ人数を制限することで、地方の病院でも卒後研修のカリキュラム次第では薬剤師を集めることができると期待されています。 将来的な薬剤師の働き方を考えると、対人業務のスキルを実践的に学ぶことができる卒後研修を制度化するメリットは大きいのではないでしょうか。

懸念点としては、6年間薬学部に通った後に研修を受ける事で就職タイミングが遅くなることや受け入れ先の負担の大きさなどが挙げられています。年単位で在籍する場合は研修後即戦力として期待できますが、研修期間が短いと受け入れ先では教育の負担が大きくなってしまいます。

制度化を実現するためには、各病院が独自に構築しているカリキュラムや教育者の質を、第三者機関などで評価・保証することが欠かせないでしょう。研修希望者と研修病院のマッチング制度の構築や研修費用の公的な支援なども必要になってきます。

卒後研修は薬学生に対する研修になりますが、現役の薬剤師の方も何かしらの研修を通して対人業務のスキルアップを図る機会が必要になるかもしれません。

業務のICT化など、働き方の変化に対応できるかがカギになる

薬剤師の需要を今後も確保するためには、対人業務の充実と対物業務の効率化が必要となります。そのためには薬剤師にしかできない対患者への業務に集中するべきであり、それ以外の調剤業務などは機器の導入や調剤業務の外部委託制度の導入を検討することになりそうです。

特に、オンライン服薬指導や電子処方箋などの解禁は見逃せない話題です。

オンライン服薬指導は2022年3月31日よりすでに施行されています。これにより、オンライン診療の実施有無に関わらず初回からオンライン服薬指導が可能になりました。 外出が難しい患者に対しても服薬指導が可能になるため、業務効率化につながるだけでなく患者にとってもメリットの大きい変化になっているはずです。

そして、病院や診療所と薬局間で情報共有を迅速に行うことができる電子処方箋は、2023年1月より本格的に運用がスタートします。薬局側のメリットとしては、複数の医療機関や薬局で直近に処方・調剤された情報が参照できるので重複投薬のチェックが可能になります。また処方箋の入力作業や保管が不要になるので、より対人に関する仕事に注力できます。ただし、電子処方箋を利用するにはオンライン資格確認の導入が必要になるので、すべての医療機関ですぐに実施ができるわけではないため、普及にはまだまだ時間がかかりそうです。

このところ、薬剤師を取り巻く世界に様々な変化が起きています。時代の変化に応じて、働き方を変えたり、必要なスキルを身に着ける必要が出てくるでしょう。ファーマキャリアでも引き続きキャッチアップを続け、薬剤師の皆様の転職サポートをしてまいります。相談したいことなどがあればお気軽にご連絡ください。

参考:

「どうなる調剤業務の外部委託、2022年6月23日現在のとりまとめ案」

「オンライン服薬指導について」(日本薬剤師会)

「電子処方箋概要案内」(厚生労働省)

カテゴリ・人気記事

新着のおすすめ薬剤師求人

新着のおすすめ薬剤師求人

- 北海道・東北

- 関東

- 甲信越・北陸

- 東海

- 関西

- 中国

- 四国

- 九州・沖縄

-

【北海道札幌市/福住駅】車通勤OK★17時終業★夜勤当直なし★ライフワークバランスが取りやすい環境です♪

-

給与

450万円〜

-

勤務地

北海道 札幌市清田区

-

アクセス

札幌市営地下鉄東豊線 「福住駅」 バス15分

-

-

【北海道札幌市/福住駅】車通勤OK◎17時終業◎ケアミックス型病院でのお仕事!

-

給与

2,200円〜

-

勤務地

北海道 札幌市清田区

-

アクセス

札幌市営地下鉄東豊線 「福住駅」 バス15分

-

-

【北海道函館市/五稜郭駅】マイカー通勤OK☆年収700万円以上検討可能◎内科、消化器科メインの薬局さん♪♪

-

給与

700万円〜

-

勤務地

北海道 函館市

-

アクセス

JR函館本線(函館~長万部) 「五稜郭駅」 徒歩19分

-

-

≪北海道札幌市豊平区/福住駅≫駅から通勤徒歩圏内◎在宅に興味のある方大歓迎♪♪マイカー通勤OK★

-

給与

2,000円〜2,200円

-

勤務地

北海道 札幌市豊平区

-

アクセス

札幌市営地下鉄東豊線 「福住駅」 徒歩10分

-

-

<北海道函館市/五稜郭駅>車通勤可◎年収600万円以上検討可能◎年間休日120日◎内科メイン◎

-

給与

500万円〜700万円

-

勤務地

北海道 函館市

-

アクセス

JR函館本線(函館~長万部) 「五稜郭駅」 徒歩13分

-

-

【福島県郡山市/郡山駅】車通勤OK◎定期昇給あり◎在宅医療の経験が積めます★

-

給与

420万円〜550万円

-

勤務地

福島県 郡山市

-

アクセス

JR磐越西線(郡山~会津若松) 「郡山駅」 バス8分 JR磐越西線(郡山~会津若松) 「郡山駅」 徒歩17分

-

-

<福島県郡山市/郡山駅>車通勤OK◎広域処方◎在宅医療の経験が積めます★

-

給与

2,200円〜2,200円

-

勤務地

福島県 郡山市

-

アクセス

JR磐越西線(郡山~会津若松) 「郡山駅」 バス8分 JR磐越西線(郡山~会津若松) 「郡山駅」 徒歩17分

-

-

【福島県いわき市/内郷駅】駅から通勤徒歩圏内★年間休日120日以上♪♪複数科目応需◎

-

給与

420万円〜

-

勤務地

福島県 いわき市

-

アクセス

JR常磐線(取手~いわき) 「内郷駅」 徒歩6分

-

-

≪福島県いわき市/内郷駅≫マイカー通勤OK☆駅から通勤徒歩圏内◎複数科目応需の薬局さん♪♪

-

給与

2,000円〜

-

勤務地

福島県 いわき市

-

アクセス

JR常磐線(取手~いわき) 「内郷駅」 徒歩6分

-

-

【宮城県仙台市/富沢駅】駅から通勤徒歩圏内★マイカー通勤OK◎人気の内科メインの薬局さん♪♪

-

給与

2,000円〜

-

勤務地

宮城県 仙台市太白区

-

アクセス

仙台市営地下鉄南北線 「富沢駅」 徒歩8分

-

-

【群馬県伊勢崎市/伊勢崎駅】年収600万円以上検討可能◎年間休日120日/木日祝固定休☆営業時間18:30まで★≪車通勤可OK≫

-

給与

550万円〜600万円

-

勤務地

群馬県 伊勢崎市

-

アクセス

JR両毛線 「伊勢崎駅」 徒歩24分

-

-

<群馬県藤岡市/群馬藤岡駅>車通勤可◎18時閉局◎土日祝休みOK◎内科、循環器科メインの薬局です♪

-

給与

480万円〜

-

勤務地

群馬県 藤岡市

-

アクセス

JR八高線(高麗川~高崎) 「群馬藤岡駅」 バス18分

-

-

<群馬県伊勢崎市/国定駅>車通勤OK◎年間休日120日◎18時閉局◎未経験・ブランクがある方も歓迎です♪

-

給与

420万円〜540万円

-

勤務地

群馬県 伊勢崎市

-

アクセス

JR両毛線 「国定駅」 徒歩34分

-

-

【群馬県前橋市】マイカー通勤OK★年間休日120日以上♪♪人気の内科メインの薬局さん◎

-

給与

540万円〜550万円

-

勤務地

群馬県 前橋市

-

アクセス

JR上越線 「群馬総社駅」

-

-

【栃木県宇都宮市】マイカー通勤OK★年収600万円検討可能♪♪開局時間18時まで◎

-

給与

500万円〜600万円

-

勤務地

栃木県 宇都宮市

-

-

【神奈川県横浜市港南区/港南台駅】マイカー通勤OK★開局時間18時まで♪♪内科、皮膚科メインの薬局さん◎

-

給与

2,100円〜

-

勤務地

神奈川県 横浜市港南区

-

アクセス

JR根岸線 「港南台駅」 徒歩15分

-

-

【神奈川県横須賀市/衣笠駅】駅近★年収600万円以上検討可能★年間休日126日★医療モールの処方箋を応需する薬局さんです♪

-

給与

550万円〜

-

勤務地

神奈川県 横須賀市

-

アクセス

JR横須賀線 「衣笠駅」 徒歩3分

-

-

【神奈川県相模原市/淵野辺駅】駅歩4分♪♪年収600万円以上検討可能!開局時間17:30まで◎

-

給与

450万円〜

-

勤務地

神奈川県 相模原市中央区

-

アクセス

JR横浜線 「淵野辺駅」 徒歩4分

-

-

≪東京都品川区/新馬場駅≫駅より徒歩3分♪♪年間休日120日以上★開局時間19:00まで♪♪未経験、ブランクありの方も大歓迎!在宅あり◎

-

給与

500万円〜

-

勤務地

東京都 品川区

-

アクセス

京急本線 「新馬場駅」 徒歩4分

-

-

<東京都杉並区/阿佐ケ谷駅>駅近☆年間休日120日☆総合科目応需☆地域密着型の薬局です♪

-

給与

600万円〜

-

勤務地

東京都 杉並区

-

アクセス

JR中央線(快速) 「阿佐ケ谷駅」 徒歩1分

-

-

【富山県富山市/上堀駅】◆駅チカ◆年収650万円検討可能◆年間休日120日◆残業ほぼなし◆ライフワークバランス重視の方にオススメ♪♪

-

給与

380万円〜650万円

-

勤務地

富山県 富山市

-

アクセス

富山地鉄不二越・上滝線 「上堀駅」 徒歩3分

-

-

【福井県鯖江市/鯖江駅】マイカー通勤OK★年収650万円以上検討可能♪♪総合科目応需の薬局さん◎

-

給与

500万円〜

-

勤務地

福井県 鯖江市

-

アクセス

ハピラインふくい線 「鯖江駅」 徒歩24分

-

-

【石川県金沢市】マイカー通勤OK★年間休日120日以上♪♪人気の内科メインの薬局さん◎

-

給与

400万円〜

-

勤務地

石川県 金沢市

-

-

【富山県小矢部市/石動駅】マイカー通勤OK★開局時間18時30分まで♪♪人気の内科メインの薬局さん◎

-

給与

1,900円〜

-

勤務地

富山県 小矢部市

-

アクセス

あいの風とやま鉄道線 「石動駅」 徒歩15分

-

-

【石川県小松市/小松駅】駅から通勤徒歩圏内★開局時間18時まで♪♪人気の内科メインの薬局さん◎

-

給与

550万円〜

-

勤務地

石川県 小松市

-

アクセス

IRいしかわ鉄道線 「小松駅」 徒歩12分

-

-

<長野県上田市/上田駅>車通勤可☆年収600万円検討可能☆19時閉局☆耳鼻咽喉科メイン☆

-

給与

420万円〜600万円

-

勤務地

長野県 上田市

-

アクセス

しなの鉄道線 「上田駅」 バス15分

-

-

<長野県上田市/上田駅>車通勤可☆時給2500円検討可能☆19時閉局☆耳鼻咽喉科メインの薬局です♪♪

-

給与

2,000円〜2,500円

-

勤務地

長野県 上田市

-

アクセス

しなの鉄道線 「上田駅」 バス15分

-

-

【新潟県長岡市/長岡駅】マイカー通勤OK★年間休日120日以上◎人気の内科メインの薬局さん♪♪

-

給与

420万円〜

-

勤務地

新潟県 長岡市

-

アクセス

JR上越線 「長岡駅」 徒歩20分

-

-

<長野県安曇野市/柏矢町駅>車通勤OK☆皮膚科メイン☆施設在宅あり☆開局時間18:30まで◎

-

給与

360万円〜600万円

-

勤務地

長野県 安曇野市

-

アクセス

北アルプス線 「柏矢町駅」 徒歩13分

-

-

≪長野県安曇野市/柏矢町駅≫時給2500円検討可能◎施設在宅あり☆開局時間18:30まで◎皮膚科メインの薬局さん☆≪車通勤OK≫

-

給与

1,800円〜2,500円

-

勤務地

長野県 安曇野市

-

アクセス

北アルプス線 「柏矢町駅」 徒歩13分

-

-

<岐阜県岐阜市/岐阜駅>車通勤OK☆在宅業務あり☆地域密着型の薬局です♪♪

-

給与

2,500円〜

-

勤務地

岐阜県 岐阜市

-

アクセス

JR高山本線 「岐阜駅」 徒歩26分

-

-

<岐阜県岐阜市/岐阜駅>車通勤OK☆年間休日120日以上☆地域密着型の薬局です♪♪

-

給与

500万円〜600万円

-

勤務地

岐阜県 岐阜市

-

アクセス

JR高山本線 「岐阜駅」 徒歩26分

-

-

【三重県松阪市/松阪駅】マイカー通勤OK☆年間休日120日以上♪♪皮膚科メインの薬局さん◎

-

給与

420万円〜

-

勤務地

三重県 松阪市

-

アクセス

JR紀勢本線 「松阪駅」 徒歩15分

-

-

【愛知県長久手市/はなみずき通駅】年収600万円検討可能★マイカー通勤OK★耳鼻科門前!未経験ブランクありの方も大歓迎♪♪

-

給与

580万円〜

-

勤務地

愛知県 長久手市

-

アクセス

リニモ 「はなみずき通駅」 徒歩20分

-

-

【愛知県名古屋市/南荒子駅】嬉しい駅チカ徒歩3分♪♪開局時間18時30分まで★在宅医療の経験も積めます◎

-

給与

450万円〜

-

勤務地

愛知県 名古屋市中川区

-

アクセス

あおなみ線 「南荒子駅」 徒歩3分

-

-

【兵庫県三田市/広野駅】マイカー通勤OK♪時給2500円以上検討可能◎内科メイン!アットホームな薬局さんです◎

-

給与

1,950円〜2,700円

-

勤務地

兵庫県 三田市

-

アクセス

JR宝塚線 「広野駅」

-

-

<大阪府大阪市/天満橋駅>駅チカ◎年間休日120日以上◎福利厚生充実◎大手チェーンの薬局です!

-

給与

419万円〜743万円

-

勤務地

大阪府 大阪市中央区

-

アクセス

京阪本線 「天満橋駅」 徒歩5分

-

-

<大阪府八尾市/恩智駅>駅よりすぐ!在宅有り◎残業ほぼなし☆地域に根ざした薬局です♪♪

-

給与

480万円〜

-

勤務地

大阪府 八尾市

-

アクセス

近鉄大阪線 「恩智駅」 徒歩1分

-

-

<大阪府八尾市/恩智駅>駅よりすぐ◎車通勤OK◎在宅有り◎地域に根ざした薬局です☆

-

給与

2,200円〜2,300円

-

勤務地

大阪府 八尾市

-

アクセス

近鉄大阪線 「恩智駅」 徒歩1分

-

-

≪大阪市中央区/天満橋駅≫通勤ラクラク駅歩2分★時給2500円以上検討可能◎歯科メインの薬局さん♪♪

-

給与

2,500円〜

-

勤務地

大阪府 大阪市中央区

-

アクセス

京阪本線 「天満橋駅」 徒歩2分

-

-

【岡山県津山市/高野駅】マイカー通勤OK☆年間休日120日以上♪♪福利厚生が充実◎

-

給与

420万円〜

-

勤務地

岡山県 津山市

-

アクセス

JR因美線 「高野駅」 バス12分

-

-

【島根県江津市/江津駅】車通勤OK☆営業時間18:30まで★内科、皮膚科、眼科メインの薬局です♪

-

給与

2,000円〜

-

勤務地

島根県 江津市

-

アクセス

JR山陰本線(米子~益田) 「江津駅」 徒歩20分

-

-

【島根県江津市/江津駅】年収700万円以上検討可能★年間休日120日★営業時間18:30まで★住宅手当あり★ライフワークバランス重視の方にオススメ♪

-

給与

500万円〜800万円

-

勤務地

島根県 江津市

-

アクセス

JR山陰本線(米子~益田) 「江津駅」 徒歩20分

-

-

<山口県下関市/梶栗郷台地駅>年収700万円以上検討可能☆18時閉局☆耳鼻咽喉科メインの薬局です♪

-

給与

500万円〜750万円

-

勤務地

山口県 下関市

-

アクセス

JR山陰本線(益田~下関) 「梶栗郷台地駅」 徒歩11分

-

-

≪島根県江津市/江津駅≫駅歩5分☆開局時間18:00まで◎総合科目応需の薬局です!≪車通勤OK≫

-

給与

420万円〜

-

勤務地

島根県 江津市

-

アクセス

JR山陰本線(米子~益田) 「江津駅」 徒歩5分

-

-

<高知県高知市/上町一丁目駅>駅近◎車通勤OK◎時給2500円以上検討可能◎18時閉局◎在宅あり◎

-

給与

2,000円〜2,800円

-

勤務地

高知県 高知市

-

アクセス

伊野線 「上町一丁目駅」 徒歩2分

-

-

<高知県高知市/上町一丁目駅>駅近◎車通勤OK◎18時閉局◎在宅あり◎

-

給与

396万円〜500万円

-

勤務地

高知県 高知市

-

アクセス

伊野線 「上町一丁目駅」 徒歩2分

-

-

<高知県高知市/梅の辻駅>マイカー通勤OK◎年間休日120日以上◎18時閉局◎在宅あり◎

-

給与

420万円〜

-

勤務地

高知県 高知市

-

アクセス

桟橋線 「梅の辻駅」 徒歩7分

-

-

<愛媛県松山市/余戸駅>駅チカ◎車通勤OK◎18時半閉局◎耳鼻咽喉科メインの薬局です♪

-

給与

1,800円〜2,000円

-

勤務地

愛媛県 松山市

-

アクセス

伊予鉄道郡中線 「余戸駅」 徒歩4分

-

-

≪愛媛県松山市/余戸駅≫車通勤OK◎年収600万円以上検討可能☆年間休日120日以上◎急なお休みの相談も柔軟に対応◎

-

給与

420万円〜650万円

-

勤務地

愛媛県 松山市

-

アクセス

伊予鉄道郡中線 「余戸駅」 徒歩4分

-

-

<長崎県佐世保市/日宇駅>車通勤OK★時給2500円以上検討可能☆18時閉局★地域に根ざした薬局です!

-

給与

2,300円〜2,700円

-

勤務地

長崎県 佐世保市

-

アクセス

JR佐世保線 「日宇駅」 バス29分

-

-

<長崎県佐世保市/日宇駅>車通勤OK★18時閉局★地域に根ざした薬局です♪

-

給与

420万円〜

-

勤務地

長崎県 佐世保市

-

アクセス

JR佐世保線 「日宇駅」 バス29分

-

-

<鹿児島県鹿児島市/鹿児島駅>年収600万円以上検討可能★車通勤OK◎開局時間17:30まで☆様々な経験が積める薬局さんです♪

-

給与

460万円〜650万円

-

勤務地

鹿児島県 鹿児島市

-

アクセス

JR鹿児島本線(川内~鹿児島) 「鹿児島駅」 徒歩10分

-

-

<鹿児島県鹿児島市/鹿児島駅>マイカー通勤OK◎開局時間17:30まで☆総合科目応需★様々な経験が積める薬局さんです☆★

-

給与

2,200円〜

-

勤務地

鹿児島県 鹿児島市

-

アクセス

JR鹿児島本線(川内~鹿児島) 「鹿児島駅」 徒歩10分

-

-

<宮崎県延岡市/土々呂駅>駅近◎車通勤可◎時給2500円検討可能◎在宅あり◎

-

給与

2,000円〜2,500円

-

勤務地

宮崎県 延岡市

-

アクセス

JR日豊本線(佐伯~鹿児島中央) 「土々呂駅」 徒歩5分

-

薬剤師の転職・求人情報なら

ファーマキャリアにお任せください

ファーマキャリアは、薬剤師専門の転職支援サービスです。大手で実績を上げてきたトップコンサルタントを中心に実力のあるコンサルタントが、一人ひとりにあった求人をご提案し、内定まで導いていきます。転職サービスのセカンドオピニオンとしてご利用いただく方も多数いらっしゃいます。ぜひお気軽にご相談ください。

かんたん60秒で登録

無料登録はこちら

-

エリア別の薬剤師求人・転職情報

- 札幌市中央区

- 札幌市北区

- 札幌市東区

- 札幌市白石区

- 札幌市豊平区

- 札幌市南区

- 札幌市西区

- 札幌市厚別区

- 札幌市手稲区

- 札幌市清田区

- 函館市

- 小樽市

- 旭川市

- 室蘭市

- 釧路市

- 帯広市

- 北見市

- 岩見沢市

- 網走市

- 留萌市

- 苫小牧市

- 稚内市

- 美唄市

- 芦別市

- 江別市

- 赤平市

- 紋別市

- 三笠市

- 根室市

- 千歳市

- 滝川市

- 歌志内市

- 深川市

- 富良野市

- 登別市

- 恵庭市

- 伊達市

- 北広島市

- 石狩市

- 北斗市

- 石狩郡

- 松前郡

- 上磯郡

- 亀田郡

- 茅部郡

- 二海郡

- 檜山郡

- 爾志郡

- 久遠郡

- 虻田郡

- 岩内郡

- 余市郡

- 空知郡

- 夕張郡

- 上川郡

- 中川郡

- 網走郡

- 幌泉郡

- 河東郡

- 河西郡

- 広尾郡

- 釧路郡

- 厚岸郡

- 野付郡

- 標津郡

- 仙台市青葉区

- 仙台市宮城野区

- 仙台市若林区

- 仙台市太白区

- 仙台市泉区

- 石巻市

- 塩竈市

- 気仙沼市

- 白石市

- 名取市

- 角田市

- 多賀城市

- 岩沼市

- 登米市

- 栗原市

- 東松島市

- 大崎市

- 富谷市

- 刈田郡

- 柴田郡

- 亘理郡

- 宮城郡

- 黒川郡

- 加美郡

- 遠田郡

- 福島市

- 会津若松市

- 郡山市

- いわき市

- 白河市

- 須賀川市

- 喜多方市

- 相馬市

- 二本松市

- 田村市

- 南相馬市原町区

- 南相馬市鹿島区

- 伊達市

- 本宮市

- 伊達郡

- 岩瀬郡

- 耶麻郡

- 河沼郡

- 大沼郡

- 西白河郡

- 東白川郡

- 石川郡

- 田村郡

- 双葉郡

- 水戸市

- 日立市

- 土浦市

- 古河市

- 石岡市

- 結城市

- 龍ケ崎市

- 下妻市

- 常総市

- 常陸太田市

- 高萩市

- 北茨城市

- 笠間市

- 取手市

- 牛久市

- つくば市

- ひたちなか市

- 鹿嶋市

- 潮来市

- 守谷市

- 常陸大宮市

- 那珂市

- 筑西市

- 坂東市

- 稲敷市

- かすみがうら市

- 桜川市

- 神栖市

- 鉾田市

- つくばみらい市

- 小美玉市

- 東茨城郡

- 久慈郡

- 稲敷郡

- 猿島郡

- 北相馬郡

- さいたま市西区

- さいたま市北区

- さいたま市大宮区

- さいたま市見沼区

- さいたま市中央区

- さいたま市桜区

- さいたま市浦和区

- さいたま市南区

- さいたま市緑区

- さいたま市岩槻区

- 川越市

- 熊谷市

- 川口市

- 行田市

- 秩父市

- 所沢市

- 飯能市

- 加須市

- 本庄市

- 東松山市

- 春日部市

- 狭山市

- 羽生市

- 鴻巣市

- 深谷市

- 上尾市

- 草加市

- 越谷市

- 蕨市

- 戸田市

- 入間市

- 朝霞市

- 志木市

- 和光市

- 新座市

- 桶川市

- 久喜市

- 北本市

- 八潮市

- 富士見市

- 三郷市

- 蓮田市

- 坂戸市

- 幸手市

- 鶴ヶ島市

- 日高市

- 吉川市

- ふじみ野市

- 白岡市

- 北足立郡

- 入間郡

- 比企郡

- 秩父郡

- 児玉郡

- 大里郡

- 南埼玉郡

- 北葛飾郡

- 千葉市中央区

- 千葉市花見川区

- 千葉市稲毛区

- 千葉市若葉区

- 千葉市緑区

- 千葉市美浜区

- 銚子市

- 市川市

- 船橋市

- 館山市

- 木更津市

- 松戸市

- 野田市

- 茂原市

- 成田市

- 佐倉市

- 東金市

- 旭市

- 習志野市

- 柏市

- 市原市

- 流山市

- 八千代市

- 我孫子市

- 鴨川市

- 鎌ケ谷市

- 君津市

- 富津市

- 浦安市

- 四街道市

- 袖ケ浦市

- 八街市

- 印西市

- 白井市

- 富里市

- 南房総市

- 匝瑳市

- 香取市

- 山武市

- いすみ市

- 大網白里市

- 印旛郡

- 山武郡

- 長生郡

- 千代田区

- 中央区

- 港区

- 新宿区

- 文京区

- 台東区

- 墨田区

- 江東区

- 品川区

- 目黒区

- 大田区

- 世田谷区

- 渋谷区

- 中野区

- 杉並区

- 豊島区

- 北区

- 荒川区

- 板橋区

- 練馬区

- 足立区

- 葛飾区

- 江戸川区

- 八王子市

- 立川市

- 武蔵野市

- 三鷹市

- 青梅市

- 府中市

- 昭島市

- 調布市

- 町田市

- 小金井市

- 小平市

- 日野市

- 東村山市

- 国分寺市

- 国立市

- 福生市

- 狛江市

- 東大和市

- 清瀬市

- 東久留米市

- 武蔵村山市

- 多摩市

- 稲城市

- 羽村市

- あきる野市

- 西東京市

- 西多摩郡

- 大島町

- 八丈島

- 横浜市鶴見区

- 横浜市神奈川区

- 横浜市西区

- 横浜市中区

- 横浜市南区

- 横浜市保土ケ谷区

- 横浜市磯子区

- 横浜市金沢区

- 横浜市港北区

- 横浜市戸塚区

- 横浜市港南区

- 横浜市旭区

- 横浜市緑区

- 横浜市瀬谷区

- 横浜市栄区

- 横浜市泉区

- 横浜市青葉区

- 横浜市都筑区

- 川崎市川崎区

- 川崎市幸区

- 川崎市中原区

- 川崎市高津区

- 川崎市多摩区

- 川崎市宮前区

- 川崎市麻生区

- 相模原市緑区

- 相模原市中央区

- 相模原市南区

- 横須賀市

- 平塚市

- 鎌倉市

- 藤沢市

- 小田原市

- 茅ヶ崎市

- 逗子市

- 三浦市

- 秦野市

- 厚木市

- 大和市

- 伊勢原市

- 海老名市

- 座間市

- 南足柄市

- 綾瀬市

- 三浦郡

- 高座郡

- 中郡

- 足柄上郡

- 足柄下郡

- 愛甲郡

- 新潟市北区

- 新潟市東区

- 新潟市中央区

- 新潟市江南区

- 新潟市秋葉区

- 新潟市南区

- 新潟市西区

- 新潟市西蒲区

- 長岡市

- 三条市

- 柏崎市

- 新発田市

- 小千谷市

- 十日町市

- 村上市

- 燕市

- 糸魚川市

- 妙高市

- 五泉市

- 上越市

- 阿賀野市

- 佐渡市

- 魚沼市

- 胎内市

- 北蒲原郡

- 岩船郡

- 長野市

- 松本市

- 上田市

- 岡谷市

- 飯田市

- 諏訪市

- 須坂市

- 小諸市

- 伊那市

- 駒ヶ根市

- 中野市

- 大町市

- 飯山市

- 茅野市

- 塩尻市

- 佐久市

- 千曲市

- 東御市

- 安曇野市

- 北佐久郡

- 小県郡

- 諏訪郡

- 上伊那郡

- 下伊那郡

- 北安曇郡

- 埴科郡

- 上高井郡

- 上水内郡

- 岐阜市

- 大垣市

- 高山市

- 多治見市

- 関市

- 中津川市

- 美濃市

- 瑞浪市

- 羽島市

- 恵那市

- 美濃加茂市

- 土岐市

- 各務原市

- 可児市

- 山県市

- 瑞穂市

- 飛騨市

- 本巣市

- 下呂市

- 海津市

- 羽島郡

- 養老郡

- 不破郡

- 安八郡

- 揖斐郡

- 本巣郡

- 加茂郡

- 可児郡

- 静岡市葵区

- 静岡市駿河区

- 静岡市清水区

- 浜松市中央区

- 浜松市浜名区

- 浜松市天竜区

- 沼津市

- 熱海市

- 三島市

- 富士宮市

- 伊東市

- 島田市

- 富士市

- 磐田市

- 焼津市

- 掛川市

- 藤枝市

- 御殿場市

- 袋井市

- 下田市

- 裾野市

- 湖西市

- 伊豆市

- 御前崎市

- 菊川市

- 伊豆の国市

- 牧之原市

- 賀茂郡

- 田方郡

- 駿東郡

- 榛原郡

- 名古屋市千種区

- 名古屋市東区

- 名古屋市北区

- 名古屋市西区

- 名古屋市中村区

- 名古屋市中区

- 名古屋市昭和区

- 名古屋市瑞穂区

- 名古屋市熱田区

- 名古屋市中川区

- 名古屋市港区

- 名古屋市南区

- 名古屋市守山区

- 名古屋市緑区

- 名古屋市名東区

- 名古屋市天白区

- 豊橋市

- 岡崎市

- 一宮市

- 瀬戸市

- 半田市

- 春日井市

- 豊川市

- 津島市

- 碧南市

- 刈谷市

- 豊田市

- 安城市

- 西尾市

- 蒲郡市

- 犬山市

- 常滑市

- 江南市

- 小牧市

- 稲沢市

- 新城市

- 東海市

- 大府市

- 知多市

- 知立市

- 尾張旭市

- 高浜市

- 岩倉市

- 豊明市

- 日進市

- 田原市

- 愛西市

- 清須市

- 北名古屋市

- 弥富市

- みよし市

- あま市

- 長久手市

- 愛知郡

- 西春日井郡

- 丹羽郡

- 海部郡

- 知多郡

- 額田郡

- 京都市北区

- 京都市上京区

- 京都市左京区

- 京都市中京区

- 京都市東山区

- 京都市下京区

- 京都市南区

- 京都市右京区

- 京都市伏見区

- 京都市山科区

- 京都市西京区

- 福知山市

- 舞鶴市

- 綾部市

- 宇治市

- 亀岡市

- 城陽市

- 向日市

- 長岡京市

- 八幡市

- 京田辺市

- 京丹後市

- 南丹市

- 木津川市

- 久世郡

- 綴喜郡

- 相楽郡

- 与謝郡

- 大阪市都島区

- 大阪市福島区

- 大阪市此花区

- 大阪市西区

- 大阪市港区

- 大阪市大正区

- 大阪市天王寺区

- 大阪市浪速区

- 大阪市西淀川区

- 大阪市東淀川区

- 大阪市東成区

- 大阪市生野区

- 大阪市旭区

- 大阪市城東区

- 大阪市阿倍野区

- 大阪市住吉区

- 大阪市東住吉区

- 大阪市西成区

- 大阪市淀川区

- 大阪市鶴見区

- 大阪市住之江区

- 大阪市平野区

- 大阪市北区

- 大阪市中央区

- 堺市堺区

- 堺市中区

- 堺市東区

- 堺市西区

- 堺市南区

- 堺市北区

- 堺市美原区

- 岸和田市

- 豊中市

- 池田市

- 吹田市

- 泉大津市

- 高槻市

- 貝塚市

- 守口市

- 枚方市

- 茨木市

- 八尾市

- 泉佐野市

- 富田林市

- 寝屋川市

- 河内長野市

- 松原市

- 大東市

- 和泉市

- 箕面市

- 柏原市

- 羽曳野市

- 門真市

- 摂津市

- 高石市

- 藤井寺市

- 東大阪市

- 泉南市

- 四條畷市

- 交野市

- 大阪狭山市

- 阪南市

- 三島郡

- 豊能郡

- 泉北郡

- 泉南郡

- 南河内郡

- 神戸市東灘区

- 神戸市灘区

- 神戸市兵庫区

- 神戸市長田区

- 神戸市須磨区

- 神戸市垂水区

- 神戸市北区

- 神戸市中央区

- 神戸市西区

- 姫路市

- 姫路市飾磨区

- 姫路市網干区

- 姫路市大津区

- 姫路市広畑区

- 尼崎市

- 明石市

- 西宮市

- 洲本市

- 芦屋市

- 伊丹市

- 相生市

- 豊岡市

- 加古川市

- 赤穂市

- 西脇市

- 宝塚市

- 三木市

- 高砂市

- 川西市

- 小野市

- 三田市

- 加西市

- 丹波篠山市

- 養父市

- 丹波市

- 南あわじ市

- 淡路市

- 宍粟市

- 加東市

- たつの市

- 川辺郡

- 多可郡

- 加古郡

- 神崎郡

- 揖保郡

- 赤穂郡

- 美方郡

- 広島市中区

- 広島市東区

- 広島市南区

- 広島市西区

- 広島市安佐南区

- 広島市安佐北区

- 広島市安芸区

- 広島市佐伯区

- 呉市

- 竹原市

- 三原市

- 尾道市

- 福山市

- 府中市

- 三次市

- 庄原市

- 大竹市

- 東広島市

- 廿日市市

- 安芸高田市

- 江田島市

- 安芸郡

- 世羅郡

- 北九州市門司区

- 北九州市若松区

- 北九州市戸畑区

- 北九州市小倉北区

- 北九州市小倉南区

- 北九州市八幡東区

- 北九州市八幡西区

- 福岡市東区

- 福岡市博多区

- 福岡市中央区

- 福岡市南区

- 福岡市西区

- 福岡市城南区

- 福岡市早良区

- 大牟田市

- 久留米市

- 直方市

- 飯塚市

- 田川市

- 柳川市

- 八女市

- 筑後市

- 大川市

- 行橋市

- 豊前市

- 中間市

- 小郡市

- 筑紫野市

- 春日市

- 大野城市

- 宗像市

- 太宰府市

- 古賀市

- 福津市

- うきは市

- 宮若市

- 嘉麻市

- 朝倉市

- みやま市

- 糸島市

- 那珂川市

- 糟屋郡

- 遠賀郡

- 鞍手郡

- 嘉穂郡

- 朝倉郡

- 三潴郡

- 八女郡

- 田川郡

- 京都郡

- 築上郡

- 熊本市中央区

- 熊本市東区

- 熊本市西区

- 熊本市南区

- 熊本市北区

- 八代市

- 人吉市

- 荒尾市

- 水俣市

- 玉名市

- 山鹿市

- 菊池市

- 宇土市

- 上天草市

- 宇城市

- 阿蘇市

- 天草市

- 合志市

- 下益城郡

- 玉名郡

- 菊池郡

- 阿蘇郡

- 上益城郡

- 葦北郡

- 球磨郡

-

職種別の薬剤師求人・転職情報

-

雇用形態別の薬剤師求人・転職情報

-

施設区分別の薬剤師求人・転職情報

-

こだわり条件の薬剤師求人・転職情報

-

路線別の薬剤師求人・転職情報

- JR函館本線(函館~長万部)

- JR函館本線(長万部~小樽)

- JR函館本線(小樽~旭川)

- JR室蘭本線(長万部・室蘭~苫小牧)

- JR室蘭本線(苫小牧~岩見沢)

- JR根室本線(滝川~新得)

- JR根室本線(新得~釧路)

- 花咲線

- JR千歳線

- JR石勝線

- JR日高本線

- JR札沼線

- JR留萌本線

- JR富良野線

- JR宗谷本線

- JR石北本線

- JR釧網本線

- JR海峡線

- JR江差線

- 道南いさりび鉄道線

- 札幌市営地下鉄東西線

- 札幌市営地下鉄南北線

- 札幌市営地下鉄東豊線

- 札幌市電

- 函館市電2系統

- 函館市電5系統

- ふるさと銀河線

- JR海峡線

- JR東北本線(八戸~青森)

- JR奥羽本線(新庄~青森)

- はまなすベイライン大湊線

- JR五能線

- JR津軽線

- JR八戸線

- 津軽鉄道線

- 弘南鉄道弘南線

- 弘南鉄道大鰐線

- 十和田観光電鉄

- いわて銀河鉄道線

- 青い森鉄道線

- JR八戸線

- JR岩泉線

- ドラゴンレール大船渡線

- 銀河ドリームライン釜石線

- JR北上線

- JR田沢湖線

- 十和田八幡平四季彩ライン

- JR山田線

- JR東北本線(黒磯~利府・盛岡)

- いわて銀河鉄道線

- 三陸鉄道リアス線

- ドラゴンレール大船渡線

- JR仙山線

- 奥の細道湯けむりライン

- JR仙石線

- JR石巻線

- JR気仙沼線

- JR東北本線(黒磯~利府・盛岡)

- JR常磐線(いわき~仙台)

- くりはら田園鉄道線

- 阿武隈急行線

- 仙台市営地下鉄南北線

- 仙台空港線

- 仙台市営地下鉄東西線

- 山形線

- JR磐越西線(郡山~会津若松)

- 森と水とロマンの鉄道

- JR只見線

- ゆうゆうあぶくまライン

- JR東北本線(黒磯~利府・盛岡)

- JR常磐線(取手~いわき)

- JR常磐線(いわき~仙台)

- JR水郡線

- 阿武隈急行線

- 福島交通飯坂線

- 会津鉄道会津線

- ほっとスパ・ライン

- 宇都宮線

- JR常磐線(取手~いわき)

- JR常磐線(上野~取手)

- JR鹿島線

- JR水郡線

- JR水戸線

- つくばエクスプレス

- ひたちなか海浜鉄道湊線

- 関東鉄道常総線

- 関東鉄道竜ヶ崎線

- 鹿島鉄道線

- 鹿島臨海鉄道大洗鹿島線

- 真岡鐵道真岡線

- JR東北本線(黒磯~利府・盛岡)

- 宇都宮線

- JR烏山線

- JR水戸線

- JR日光線

- JR両毛線

- 東武伊勢崎線

- 東武日光線

- 東武宇都宮線

- 東武鬼怒川線

- 東武佐野線

- わたらせ渓谷線

- 真岡鐵道真岡線

- ほっとスパ・ライン

- 芳賀・宇都宮LRT

- JR武蔵野線

- JR八高線(八王子~高麗川)

- JR八高線(高麗川~高崎)

- 宇都宮線

- JR埼京線

- JR川越線

- JR高崎線

- JR成田エクスプレス

- JR京浜東北線

- JR湘南新宿ライン

- 東武東上線

- 東武伊勢崎線

- 東武日光線

- 東武野田線

- 東武越生線

- 西武池袋線

- 西武秩父線

- 西武狭山線

- レオライナー

- 西武新宿線

- 東京メトロ有楽町線

- 東京メトロ副都心線

- 秩父鉄道秩父本線

- 埼玉高速鉄道線

- つくばエクスプレス

- ニューシャトル

- JR武蔵野線

- JR中央・総武線

- JR総武本線

- JR常磐線(上野~取手)

- JR外房線

- JR内房線

- JR京葉線

- JR成田線

- JR成田エクスプレス

- JR鹿島線

- JR久留里線

- JR東金線

- 東武野田線

- 京成本線

- 京成千葉線

- 京成千原線

- 成田スカイアクセス

- 東京メトロ東西線

- 都営新宿線

- いすみ線

- つくばエクスプレス

- ユーカリが丘線

- 芝山鉄道線

- 小湊鉄道線

- 新京成線

- 千葉都市モノレール1号線

- 千葉都市モノレール2号線

- 流鉄流山線

- 銚子電鉄線

- 東葉高速線

- 北総鉄道北総線

- JR東海道本線(東京~熱海)

- JR山手線

- JR南武線

- JR武蔵野線

- JR横浜線

- JR横須賀線

- JR中央本線(東京~塩尻)

- JR中央線(快速)

- JR中央・総武線

- JR総武本線

- JR青梅線

- JR五日市線

- JR八高線(八王子~高麗川)

- 宇都宮線

- JR常磐線(上野~取手)

- JR埼京線

- JR高崎線

- JR京葉線

- JR成田エクスプレス

- JR京浜東北線

- JR湘南新宿ライン

- 上野東京ライン

- 東武東上線

- 東武伊勢崎線

- 東武亀戸線

- 東武大師線

- 西武池袋線

- 西武有楽町線

- 西武豊島線

- レオライナー

- 西武新宿線

- 西武拝島線

- 西武西武園線

- 西武国分寺線

- 西武多摩湖線

- 西武多摩川線

- 京成本線

- 京成押上線

- 京成金町線

- 成田スカイアクセス

- 京王線

- 京王相模原線

- 京王高尾線

- 京王競馬場線

- 京王動物園線

- 京王井の頭線

- 京王新線

- 小田急線

- 小田急多摩線

- 東急東横線

- 東急目黒線

- 東急田園都市線

- 東急大井町線

- 東急池上線

- 東急多摩川線

- 東急世田谷線

- 京急本線

- 京急空港線

- 東京メトロ銀座線

- 東京メトロ丸ノ内線

- 東京メトロ日比谷線

- 東京メトロ東西線

- 東京メトロ千代田線

- 東京メトロ有楽町線

- 東京メトロ半蔵門線

- 東京メトロ南北線

- 東京メトロ副都心線

- 相鉄・JR直通線

- 都営大江戸線

- 都営浅草線

- 都営三田線

- 都営新宿線

- 東京さくらトラム(都電荒川線)

- 埼玉高速鉄道線

- つくばエクスプレス

- ゆりかもめ

- 多摩モノレール

- 東京モノレール

- りんかい線

- 北総鉄道北総線

- 日暮里・舎人ライナー

- JR東海道本線(東京~熱海)

- JR南武線

- JR鶴見線

- JR横浜線

- JR根岸線

- JR横須賀線

- JR相模線

- JR中央本線(東京~塩尻)

- JR成田エクスプレス

- JR京浜東北線

- JR湘南新宿ライン

- JR御殿場線

- 京王相模原線

- 小田急線

- 小田急江ノ島線

- 小田急多摩線

- 東急東横線

- 東急目黒線

- 東急田園都市線

- 東急大井町線

- 東急こどもの国線

- 東急新横浜線

- 京急本線

- 京急大師線

- 京急逗子線

- 京急久里浜線

- 相鉄本線

- 相鉄いずみ野線

- 相鉄・JR直通線

- 相鉄新横浜線

- みなとみらい線

- 伊豆箱根鉄道大雄山線

- ブルーライン

- 金沢シーサイドライン

- 江ノ島電鉄線

- 湘南モノレール

- 箱根登山鉄道鉄道線

- グリーンライン

- 箱根登山ケーブルカー

- JR中央本線(名古屋~塩尻)

- JR高山本線

- JR東海道本線(浜松~岐阜)

- JR東海道本線(岐阜~美濃赤坂・米原)

- JR太多線

- 名鉄名古屋本線

- 名鉄犬山線

- 名鉄各務原線

- 名鉄広見線

- 名鉄竹鼻線

- 名鉄羽島線

- 近鉄養老線

- 神岡鉄道神岡線

- 明知鉄道明知線

- 長良川鉄道越美南線

- 樽見鉄道樽見線

- 養老鉄道養老線

- JR東海道本線(東京~熱海)

- JR身延線

- JR飯田線(豊橋~天竜峡)

- JR東海道本線(熱海~浜松)

- JR東海道本線(浜松~岐阜)

- JR伊東線

- JR御殿場線

- 伊豆急行線

- 伊豆箱根鉄道駿豆線

- 岳南鉄道線

- 静岡鉄道静岡清水線

- 天竜浜名湖線

- 遠州鉄道鉄道線

- 大井川鐵道大井川本線

- 南アルプスあぷとライン

- JR中央本線(名古屋~塩尻)

- JR飯田線(豊橋~天竜峡)

- JR東海道本線(浜松~岐阜)

- JR武豊線

- JR関西本線(名古屋~亀山)

- 名鉄名古屋本線

- 名鉄豊川線

- 名鉄西尾線

- 名鉄蒲郡線

- 名鉄三河線

- 名鉄豊田線

- 名鉄空港線

- 名鉄常滑線

- 名鉄河和線

- 名鉄知多新線

- 名鉄築港線

- 名鉄瀬戸線

- 名鉄津島線

- 名鉄尾西線

- 名鉄犬山線

- 名鉄広見線

- 名鉄小牧線

- 犬山モノレール

- 近鉄名古屋線

- あおなみ線

- 東海交通事業城北線

- 愛知環状鉄道線

- リニモ

- 名古屋市営地下鉄東山線

- 名古屋市営地下鉄名城線

- 名古屋市営地下鉄名港線

- 名古屋市営地下鉄鶴舞線

- 名古屋市営地下鉄桜通線

- 名古屋市営地下鉄上飯田線

- ピーチライナー

- 豊橋鉄道渥美線

- 豊橋鉄道東田本線

- 豊橋鉄道運動公園前線

- ゆとりーとライン

- JR関西本線(名古屋~亀山)

- JR関西本線(亀山~加茂)

- JR紀勢本線

- JR草津線

- JR参宮線

- JR名松線

- 近鉄養老線

- 近鉄大阪線

- 近鉄伊賀線

- 近鉄湯の山線

- 近鉄山田線

- 近鉄鳥羽線

- 内部線

- 八王子線

- 近鉄志摩線

- 近鉄鈴鹿線

- 近鉄名古屋線

- 三岐鉄道三岐線

- 三岐鉄道北勢線

- 伊勢鉄道伊勢線

- 伊賀鉄道伊賀線

- 養老鉄道養老線

- JR高山本線

- JR城端線

- JR氷見線

- 富山地鉄本線

- 富山地鉄立山線

- 富山地鉄不二越・上滝線

- 神岡鉄道神岡線

- 黒部峡谷鉄道本線

- 富山地鉄市内線【1・2系統】

- 富山地鉄富山都心線【3系統(環状線)】

- 万葉線

- 富山港線

- あいの風とやま鉄道線

- JR羽越本線

- JR米坂線

- 森と水とロマンの鉄道

- JR只見線

- JR上越線

- JR信越本線(直江津~新潟)

- JR白新線

- JR飯山線

- JR越後線

- 北アルプス線

- JR弥彦線

- 北越急行ほくほく線

- 日本海ひすいライン

- 妙高はねうまライン

- あいの風とやま鉄道線

- 北しなの線

- JR中央本線(東京~塩尻)

- 小海線

- JR信越本線(篠ノ井~長野)

- JR飯山線

- 北アルプス線

- JR中央本線(名古屋~塩尻)

- JR篠ノ井線

- JR飯田線(豊橋~天竜峡)

- JR飯田線(天竜峡~辰野)

- しなの鉄道線

- 上田電鉄別所線

- 長野電鉄長野線

- 長野電鉄屋代線

- 上高地線

- 北しなの線

- JR小浜線

- JR関西本線(亀山~加茂)

- 琵琶湖線

- JR京都線

- JR湖西線

- 大和路線

- 嵯峨野線

- JR山陰本線(園部~豊岡)

- 学研都市線

- 奈良線

- JR舞鶴線

- 福知山線(篠山口~福知山)

- 近鉄京都線

- 京阪本線

- 京阪宇治線

- 京阪鴨東線

- 石清水八幡宮参道ケーブル

- 京阪京津線

- 阪急京都本線

- 阪急嵐山線

- 嵯峨野観光線

- 叡山電鉄叡山本線

- 叡山電鉄鞍馬線

- 宮福線

- 宮豊線

- 京都市営地下鉄烏丸線

- 京都市営地下鉄東西線

- 京福電鉄嵐山本線

- 京福電鉄北野線

- 宮舞線

- JR京都線

- JR神戸線(大阪~神戸)

- 大和路線

- 学研都市線

- 大阪環状線

- JRゆめ咲線

- JR東西線

- 阪和線(天王寺~和歌山)

- 羽衣線

- JR関西空港線

- JR宝塚線

- おおさか東線

- 近鉄難波線

- 近鉄南大阪線

- 近鉄大阪線

- 近鉄道明寺線

- 近鉄奈良線

- 近鉄信貴線

- 近鉄長野線

- 近鉄けいはんな線

- 西信貴ケーブル

- 南海本線

- 南海空港線

- 南海高師浜線

- 南海多奈川線

- 南海高野線

- 南海汐見橋線

- 京阪本線

- 京阪交野線

- 京阪中之島線

- 阪急神戸本線

- 阪急宝塚本線

- 阪急京都本線

- 阪急箕面線

- 阪急千里線

- 阪神本線

- 阪神なんば線

- 北大阪急行電鉄

- 能勢電鉄妙見線

- 泉北高速鉄道線

- 水間鉄道水間線

- 大阪メトロ御堂筋線

- 大阪メトロ谷町線

- 大阪メトロ四つ橋線

- 大阪メトロ中央線

- 大阪メトロ千日前線

- 大阪メトロ堺筋線

- 大阪メトロ長堀鶴見緑地線

- 大阪メトロ南港ポートタウン線

- 大阪モノレール線

- 大阪モノレール彩都線

- 阪堺電軌上町線

- 阪堺電軌阪堺線

- 大阪メトロ今里筋線

- JR神戸線(大阪~神戸)

- JR神戸線(神戸~姫路)

- JR山陽本線(姫路~岡山)

- JR山陽本線(兵庫~和田岬)

- JR山陰本線(園部~豊岡)

- JR山陰本線(豊岡~米子)

- JR東西線

- JR宝塚線

- 福知山線(篠山口~福知山)

- JR赤穂線

- JR加古川線

- JR姫新線(姫路~佐用)

- JR姫新線(佐用~新見)

- JR播但線

- 阪急神戸本線

- 阪急宝塚本線

- 阪急今津線

- 阪急甲陽線

- 阪急伊丹線

- 阪神本線

- 阪神なんば線

- 阪神武庫川線

- 宮豊線

- 能勢電鉄妙見線

- 神戸高速東西線

- 神戸高速南北線

- 有馬線

- 三田線

- 公園都市線

- 粟生線

- 北神線

- 山陽電鉄本線

- 山陽電鉄網干線

- 能勢電鉄日生線

- 三木鉄道三木線

- 北条鉄道北条線

- 智頭急行智頭線

- 神戸市営地下鉄西神線

- 神戸市営地下鉄山手線

- 夢かもめ

- ポートライナー

- 六甲ライナー

- 大和路線

- 奈良線

- JR和歌山線

- 万葉まほろば線

- 近鉄橿原線

- 近鉄南大阪線

- 近鉄大阪線

- 近鉄吉野線

- 近鉄天理線

- 近鉄生駒線

- 近鉄田原本線

- 近鉄御所線

- 近鉄奈良線

- 近鉄けいはんな線

- 近鉄京都線

- 生駒ケーブル

- JR山陽本線(姫路~岡山)

- JR山陽本線(岡山~三原)

- JR赤穂線

- JR姫新線(佐用~新見)

- JR伯備線

- JR因美線

- JR宇野線

- 瀬戸大橋線

- JR吉備線

- JR芸備線

- JR津山線

- 智頭急行智頭線

- 水島本線

- 井原線

- 東山線

- 清輝橋線

- JR山陽本線(岡山~三原)

- JR山陽本線(三原~岩国)

- JR木次線

- JR三江線

- JR芸備線

- JR呉線

- JR可部線

- JR福塩線

- 井原線

- スカイレールみどり坂線

- アストラムライン

- 広電1号線(宇品線)

- 広電2号線(宮島線)

- 広電3号線

- 広電5号線(皆実線)

- 広電6号線(江波線)

- 広電7号線

- 広電8号線(横川線)

- 広電9号線(白島線)

- JR山陽本線(岩国~門司)

- JR山陰本線(益田~下関)

- JR博多南線

- JR鹿児島本線(下関・門司港~博多)

- JR鹿児島本線(博多~八代)

- JR日豊本線(門司港~佐伯)

- 福北ゆたか線

- JR筑肥線(姪浜~西唐津)

- 若松線

- 福北ゆたか線(折尾~桂川)

- 原田線

- ゆふ高原線

- JR日田彦山線

- JR後藤寺線

- 海の中道線

- JR香椎線(香椎~宇美)

- 西鉄天神大牟田線

- 西鉄太宰府線

- 西鉄甘木線

- 西鉄貝塚線

- 甘木鉄道

- 伊田線

- 糸田線

- 田川線

- 福岡市営地下鉄空港線

- 福岡市営地下鉄箱崎線

- 福岡市営地下鉄七隈線

- 北九州モノレール

- 筑豊電気鉄道線

- 門司港レトロ観光線

- JR鹿児島本線(博多~八代)

- JR長崎本線(鳥栖~長崎)

- JR筑肥線(姪浜~西唐津)

- JR佐世保線

- JR筑肥線(西唐津~伊万里)

- JR唐津線

- 甘木鉄道

- 西九州線(有田~伊万里)

- 西九州線(伊万里~佐世保)